City Trip gourmand à Londres : pubs, street food et pâtisseries

Visiter l’Angleterre pour sa cuisine ? Même si ça en étonne beaucoup, Londres a énormément à offrir en termes de nourriture. Si tu aimes la cuisine du monde, c’est l’endroit parfait. Les pâtisseries et autres douceurs accompagnées d’un thé ?…

2 jours à Sendai, Japon

On se lève tôt comme quasiment chaque jour qu’on a passé au Japon (il fait plein jour à 5h du matin 🫠), on passe la tête dans la salle de petit déjeuner de notre hôtel à Nagano, mais il y…

Une journée à Nagano

Suite de notre voyage au Japon : au départ de notre dernière étape, Matsumoto, on prend le train direction Nagano et les “Alpes japonaises”. On arrive à l’hôtel vers 14h après avoir pris un lunch près de la gare, et…

On peut arrêter ce qu’on a commencé, et c’est ok !

Je suis actuellement dans une phase de “dé-productivité” ! J’ai toujours ressenti le besoin d’être productive, de faire des trucs, même pendant mon temps libre. Résultat, je suis toujours fatiguée, je reprends la semaine de boulot vaseuse, et surtout je…

Nakasendo trail, Himeji et Matsumoto

Dans le dernier article, on passait notre dernière journée et nuit à Kyoto. Ce matin, on s’est levé tôt pour aller prendre le petit déjeuner à l’hôtel, mais il y a déjà une grande file à l’ouverture. On décide donc…

Pourquoi je ne consomme quasiment plus que des médias produits par des femmes

Depuis quelques années maintenant, je m’efforce de lire des livres écrits par des femmes, regarder des films et séries scénarisés et produits par des femmes et écouter des chansons écrites et chantées par des femmes, et des podcasts écrits par…

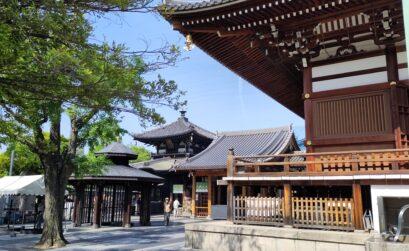

4 jours à Kyoto

Après nos débuts à Osaka, on a pris notre premier Shinkansen jusqu’à Kyoto (14 minutes pour parcourir environ 60 km). La première impression en arrivant à Kyoto : c’est beaucoup plus actif et peuplé. Impression fortement influencée par le fait…

3 jours à Osaka

Voici le premier billet de mon itinéraire d’un mois au Japon ! On a commencé par Osaka en atterrissant à KIX (Kansai International) car c’était plus pratique pour l’itinéraire qu’on s’était prévu. Pas très séduits par Osaka de prime abord,…

Tout ce qu’il faut savoir pour un premier voyage au Japon

Voici une compilation d’astuces et de choses utiles à connaître avant de visiter le Japon, pour se débrouiller plus rapidement et facilement dans ce pays à la langue et à la culture fort différentes des nôtres. Si tu te poses…