Dernière mise à jour le 4 décembre 2025

Sur ce blog, je parle de désencombrement, de déconsommation, de minimalisme, de consommation raisonnée, de féminisme, d’indépendance de pensée (être soi sans influence), de liberté financière, de liberté d’opinion… Après des années de transition, à me rapprocher de qui je suis, à cultiver mon indépendance, à me prémunir du " bruit ", j’ai réalisé que tous ces changements se sont articulés autour d’un élément crucial : j’ai développé mon esprit critique pour mieux comprendre les besoins et envies qui m’appartiennent, et les différencier de ceux qui sont créés par mon environnement ou dont j’ai hérité malgré moi.

- Comment l’esprit critique supporte des courants comme le minimalisme ou le féminisme ?

- Comment développer son esprit critique

- Pourquoi développer un esprit critique est compliqué ?

- On ne nous apprend pas à penser différemment !

- On a du mal à se rendre compte naturellement de notre manque de remise en question

- La plupart des gens n’apprécient pas celles et ceux qui remettent les choses en question

- C’est inconfortable de savoir qu’on s’est trompé·e

- Ça demande de pouvoir faire des pauses

- Plus de ressources sur l’esprit critique

- D’autres articles à lire sur le blog

Comment l’esprit critique supporte des courants comme le minimalisme ou le féminisme ?

Avec du recul, j’ai réalisé que notre tendance à acheter trop de choses, ou à acheter les mauvais objets, est nourrie par des éléments extérieurs : la publicité, les influenceur·euses, les médias, mais aussi l’entourage. En vivant dans une société capitaliste, il nous vient rarement l’idée de remettre en question tout ça.

C’est ce que tout le monde fait, et on a " toujours " fait comme ça, donc ça veut dire que ça marche.

Notre sexisme intériorisé nous vient aussi des messages dans lesquels on baigne depuis toujours. Personne ne naîtrait avec l’idée qu’une personne a moins de valeur à cause de son sexe, ça n’a rien de naturel, c’est un enseignement qu’on reçoit sans s’en rendre compte, et qu’on considère comme un fait établi, une vérité.

En matière de désencombrement du mental, la remise en question de tout ce qu’on croit, toutes les règles que l’on suit, tout ce qu’on s’impose… est primordiale. Sans cet exercice mental, on peut s’enfermer dans des modèles qui nous privent de ce dont on a besoin pour s’épanouir, ou se laisser influencer par des bonimenteur·euses (dans l’entourage direct, ou par des personnalités publiques) ou manipuler par des personnes mal intentionnées.

Développer son esprit critique, c’est se demander à tout moment " est-ce que ce que je considère comme vrai est un fait avéré, une croyance ou une opinion (personnelle, de groupe, ou sociétale) ? ".

Même quand il s’agit de quelque chose qui nous concerne. Dans certains cas, on peut en venir à se demander si on est vraiment ok avec notre situation actuelle, si on est vraiment aussi faible ou incapable qu’on le croit dans l’un ou l’autre domaine, si on a vraiment tel ou tel trait de personnalité… parce que ce sont des " vérités " qui nous ont été enfoncées dans le crâne très tôt, ou par des personnes influentes qui savent très bien manipuler les gens.

On peut passer à côté de sa vie à force de se laisser porter par le flot de nos croyances.

Comment développer son esprit critique

La curiosité est la meilleure manière de réaliser qu’il existe une multitudes d’opinions et de manières de vivre et de penser. Malheureusement, les algorithmes des réseaux sociaux et des moteurs de recherche nous enferment dans des bulles de filtre en nous montrant uniquement du contenu qui abonde dans notre sens, afin de nous inciter à rester sur ces plateformes plus longtemps, ou à acheter des produits réconfortants.

Plus le temps passe, plus les algorithmes nous manipulent, plus il faut se forcer à aller chercher ces opinions divergentes.

À l’heure où l’IA générative a complètement pourri le contenu disponible sur Internet, je pense qu’il est encore plus important de varier ses sources. Lire des livres, aller à des conférences, assister (ou participer) à des débats, regarder des émissions indépendantes…

Attention, cependant : consulter des avis différents des nôtres doit servir à nourrir une réflexion personnelle et il faut rester critique même quand on entend des avis divergents qui nous séduisent. Certaines personnes sont prêtes à faire gober n’importe quoi pour faire parler d’elles ou pour vendre des produits et services. Il ne faut jamais rien prendre pour argent comptant.

Le titre d’une personne n’est malheureusement pas gage d’honnêteté et de bienveillance : des expert·es et des médecins publient régulièrement des livres qui font beaucoup de bruit où ils et elles expriment des opinions en les faisant passer pour des faits avérés. C’est pourquoi il ne faut jamais faire totalement confiance au contenu qu’on consomme.

De plus, les sciences qui touchent à l’être humain (neurosciences, psychologie, étude du comportement…) ne permettent quasiment jamais de prouver quoi que ce soit de manière incontestable., d’une part à cause des biais des chercheur·euses (pendant l’élaboration des tests et lors de l’interprétations des résultats), d’autre part car nous, êtres humains, sommes influencé·es par beaucoup d’éléments extérieurs qu’on ne peut pas isoler le temps d’une étude.

Une bonne stratégie, pour se faire une opinion éclairée, est par exemple de lire quelque chose et son contraire, et de multiplier les types de ressources. Même quand tu lis quelque chose qui te semble totalement sensé et qui te réconforte, fais des recherches pour voir si ces théories ont été contestées, par qui, sur quelles bases. Parfois, se renseigner sur les personnes qui soutiennent ou qui émettent ces théories est éclairant.

Tu peux aussi te poser cette question, à chaque fois que tu prends connaissance des affirmations d’une personne (dans ses livres, ses vidéos, ses articles…) : qu’est-ce que la personne a à y gagner ? Par exemple, quelqu’un qui a des doctorats, qui pratique la psychologie depuis des décennies, vient de sortir un livre qui fait sensation. Est-ce que cette personne a besoin d’argent et a écrit un livre pour cette raison ? Probablement pas (peu de personnes vivent de l’écriture). Un·e influenceur·euse écrit un article choc pour essayer de te convaincre de quelque chose : est-ce pour te vendre une prestation de coaching en te mettant un peu sous pression ? Un article vend du rêve à propos d’une destination de voyage, mais il est truffé de liens sponsorisés, est-il vraiment honnête ?

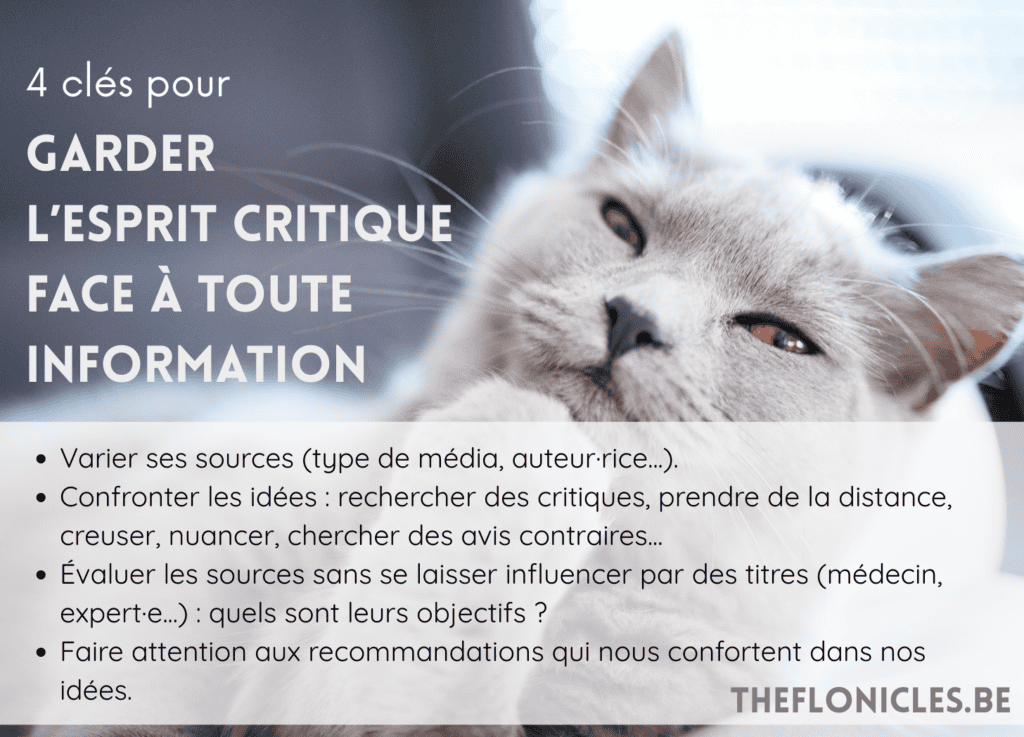

Quatre idées clés :

- Varier ses sources (type de média, auteur·rice…).

- Toujours confronter les idées : rechercher des critiques, prendre de la distance, creuser, nuancer…

- Évaluer les sources (les personnes qui émettent les idées), mais en se rappelant que même des personnes très éduquées et/ou célèbres peuvent avoir un agenda caché.

- Faire attention aux recommandations : elles appuient généralement les mêmes idées. Il faut aussi chercher à consulter les opinions contraires et à sortir de certains cercles.

Pourquoi développer un esprit critique est compliqué ?

On ne nous apprend pas à penser différemment !

Le système scolaire classique, et plus tard, le monde de l’entreprise, nous encouragent à nous fondre dans la masse. L’école ne nous apprend pas à débattre et à développer nos idées divergentes : même quand on écrit des dissertations, on ne peut pas toujours aller à l’encontrer de la théorie apprise pour former notre propre idée.

L’entreprise ne récompense pas les gens qui vont à contre-courant, malgré ce qu’on prétend parfois. C’est pour ça que les hautes sphères sont peuplées de profils très similaires. J’ai été facilitatrice en intelligence collective (ensemble de techniques de brainstorming avec une phase de décision collective) en entreprise, une méthode censée faire émerger des idées novatrices et donner voix aux personnes généralement moins écoutées. Cependant, j’ai vite remarqué que même ce système est très biaisé, et que les mêmes idées et les mêmes voix se font finalement valider, aux dépens des " minorités ".

À moins d’évoluer dans un milieu très porté sur le débat et le développement d’idées originales (pour de vrai, pas juste en apparence), il faut se rendre compte soi-même de ce défaut pour pouvoir y remédier. Cependant…

On a du mal à se rendre compte naturellement de notre manque de remise en question

Pour commencer, beaucoup de nos croyances et de nos habitudes sont des stratégies pour se faciliter la vie. Et c’est bien normal ! Si on devait analyser absolument tous nos gestes et pensées quotidiens, on n’aurait pas beaucoup de temps pour accomplir tout ce qu’on doit faire sur la journée.

Le premier pas, c’est donc de prendre connaissance de cette information (voilà, pour toi, c’est fait !) et de cogiter sur notre tendance à remettre les choses en question ou pas, de réaliser à quel point on est influençable, quels sont nos automatismes…

Il est normal de considérer certaines choses comme acquises, ça n’empêche pas d’être critique à propos d’autres idées.

Ce n’est pas le travail de cinq minutes, c’est un exercice d’analyse qui peut s’étendre sur des semaines ou des mois, voire des années. En effet, on n’est pas nécessairement influençable ou critique de la même manière dans notre rapport aux autres, au travail, ou à propos de nous-même. Prendre le temps d’observer ses automatismes dans différentes situations permet de faire un bilan plus complet et de savoir quels domaines requièrent notre attention.

Comme d’habitude, je suis très friande de l’écriture et du journaling pour faire ce type de bilan. C’est toujours bien plus clair quand on met des mots sur ses observations. De plus, écrire force à arrêter le temps.

Si tu ne sais pas par où attaquer, que tu n’observes rien de particulier, tu peux détricoter chaque chose que tu considères comme un fait ou que tu fais par automatisme. Il peut s’agir de choses telles que " je me fais un masque hydratant pour le visage toutes les semaines, est-ce vraiment quelque chose que j’ai choisi de faire et dont j’ai besoin " à " je continue à aider mes enfants à (…) parce que j’ai l’impression que c’est mon rôle, est-ce vraiment le cas et est-ce bénéfique pour eux ", de " j’ai suivi mon patron dans son idée de (…) mais je me demande si c’est vraiment ce que je veux faire " à " j’ai toujours voté pour le parti (…) mais est-ce parce que j’adhère réellement à leurs idées ".

" Deux poissons se baladent, ils rencontrent une tortue de mer. Comment est l’eau ?, demande la tortue de mer. Euh… super, dit un des deux poissons et ils continuent leur nage. Un peu plus loin, le deuxième poisson se tourne vers son compagnon et lui dit Quelle eau ? Cette fable parle des milieux, de la conscience des milieux. Les poissons dans l’eau n’ont pas conscience de la température de celle-ci, de sa densité, de sa couleur. De la même manière, nous pouvons être parfaitement inconscients du monde dans lequel nous évoluons. Tellement inconscients qu’il devient difficile de savoir pourquoi nous pensons ce que nous pensons, pourquoi nous croyons ce que nous croyons et comment nous sommes devenus ce que nous sommes. "

Extrait du livre Le talent est une fiction de Samah Karaki (Le livre de poche, p. 216)

La plupart des gens n’apprécient pas celles et ceux qui remettent les choses en question

J’ai une tendance naturelle à ne faire confiance à rien ni personne tant que je n’ai pas de preuves tangibles qu’ils ou elles méritent ma confiance (ça ne veut pas dire que je n’ai jamais été influencée malgré moi…), et je ne peux pas suivre des instructions ou un courant si je ne suis pas convaincue de leur bon fondement. Et je peux en témoigner : ça soule la plupart des gens, surtout les personnes en position de pouvoir.

En développant un esprit plus critique, en acceptant moins de choses quand tu n’es pas sur la même longueur d’onde, tu vas embêter certaines personnes qui aiment donner des ordres et dominer la situation, ou encore certaines personnes qui n’aiment pas trop réfléchir (" se prendre la tête "), parce qu’elles aiment vivre dans de douces illusions ou ne se sentent pas capables de faire face à ces réflexions.

De toute manière, dès que tu décides de changer quelque chose dans ta vie, la majorité des gens vont te juger, te critiquer et essayer de te discréditer ou de te faire douter, parce que tu leur renvoies leur propre inertie.

Développer un esprit critique, c’est accepter des désaccords avec certaines personnes, mais aussi potentiellement de rompre des liens ou de se distancer. Mais choisir les personnes que l’on fréquente, ça fait aussi partie de l’esprit critique.

C’est inconfortable de savoir qu’on s’est trompé·e

En remettant en question des choses qu’on a toujours considérées comme vraies, on doit parfois avouer qu’on s’est trompé·e, ou qu’on a aveuglément suivi un·e leader d’influence ou cru à une théorie qui a influencé nos actions pendant des années.

On peut aussi, souvent, se rendre compte qu’on avait tort en s’entourrant de certaines personnes, ou qu’on s’est laissé berner par quelqu’un qu’on idéalisait. Découvrir qu’on a des manipulateur·rices dans son entourage.

C’est un petit coup à l’égo qui peut donner envie d’arrêter de cogiter et de retourner dans sa routine et ses automatismes de pensée confortables.

Mais la pensée critique, en soi, n’est pas confortable : elle est justement là pour remuer nos croyances et nous permettre, par extension, de réaliser ce dont on a réellement besoin, de se débarrasser d’influences et d’idées négatives et d’être plus aligné·e. Cet exercice d’esprit créera du confort dans le futur, mais pas tout de suite.

Mon gros coup dur, c’est quand j’ai réalisé que j’avais gobé les théories d’une psychologue populaire sur le Haut Potentiel (HP), autrement dit, les personnes surdouées. En résumé, cette psychologue a publié des livres sur le HP en affirmant que les personnes à haut potentiel intellectuel présentent tout un tas de caractéristiques, telle que l’hypersensibilité, ou un sens aigu de la justice. Ses théories n’ont pas été reconnues scientifiquement, mais elle avait les diplômes et la verve pour les vendre, sur base d’anecdotes et de théories personnelles. Si ces biais ont peut-être permis à des personnes de se questionner sur le HP et d’être diagnostiquées, je pense personnellement qu’ils ont aussi privé des gens de se questionner sur d’autres pistes, telles que le TDAH, l’autisme ou la dépression. Aujourd’hui encore, malgré les personnes qui ont remis publiquement en question ces théories, la réputation de l’autrice la met toujours sur le devant de la scène et elle squatte les premières pages de résultats des moteurs de recherche. Lire l’article " HPI, le point de vue scientifique" .

Ça demande de pouvoir faire des pauses

Si l’esprit critique peut aider à revoir sa manière de consommer, en retour, le désencombrement et le minimalisme peuvent aussi aider à devenir plus critique.

Je pense que notre tendance à acheter aveuglément des choses dont on n’a pas besoin est causée en grande partie par notre manque de temps personnel, de temps qualitatif. Notre vie effrénée nous offre peu de pauses. Or, acheter des objets réconfortants est un acte facile et rapide, qui nous donne l’impression de ne pas nous démener au travail pour rien.

C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle la plupart des gouvernements n’ont toujours pas diminué le temps de travail d’un contrat à plein temps : grâce à l’automatisation des tâches, on pourrait passer beaucoup moins de temps au boulot et mieux distribuer les jobs et les richesses, mais les maîtres du capitalisme savent très bien qu’une population sous pression est plus dépendante des produits et services disponibles sur le marché, et que les gens prennent moins le temps de réfléchir.

Il est donc primordial de se créer ces pauses qui permettent de cogiter, sans écran, sans podcast, sans smartphone. C’est dans ces moments sans bruit extérieur qu’on est le ou la plus à même de réaliser des choses qui étaient sous notre nez depuis bien longtemps.

Plus de ressources sur l’esprit critique

Je recommande le podcast Méta de choc. L’hôte du podcast, Élisabeth Feytit, est une ancienne adepte des théories new-age qui a développé son état critique pour sortir de cette mouvance et qui remet en question, avec ses invité·es, des idées populaires mais contestables. Voici quelques épisodes choisis :

Pour les personnes qui préfèrent lire, Élisabeth Feytit a également co-écrit plusieurs livres sur certains des sujets abordés dans le podcast, tel que " Cerveau et stéréotypes de sexe : Comment faire dire à la biologie ce qu’elle ne dit pas" .

Autre ressource, sur Hacking social, Chayka et Viciss publient du contenu écrit et vidéo, " 50% vulgarisateur et 50% engagé " (leurs mots). Le hacking social vise à identifier, comprendre et réparer les structures sociales qui nuisent aux individus. Avant d’agir, on nous invite donc à identifier et comprendre. Voici quelques propositions de vidéos :

Sur Flint, on retrouve une liste de méthodes pratiques mais aussi des ressources sur le " debunk" , c’est-à-dire la démystification d’informations fausses (hoax) mais pourtant largement véhiculées, voire populaires.

Il existe énormément de livres sur le développement de l’esprit critique (si tu as des recommandations, ça m’intéresse !). Je ne l’ai pas encore lu, mais je pense que le livre " Éduquer à l’incertitude – Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ? Élèves, enseignants : comment sortir du piège du dogmatisme ? " (Daniel Favre, Dunod) est une bonne ressource pour toute personne impliquée dans l’éducation d’enfants (au travail ou à la maison). Je mettrai cet article à jour au fil de mes lectures sur le sujet.

Enfin, voici quelques livres sur des sujets particuliers qui aident à revoir ses idées reçues :

- " Le talent est une fiction – Déconstruire les mythes de la réussite et du mérite ", de Samah Karaki : dans ce livre, l’autrice analyse toutes les croyances autour de la réussite et du talent (sportif, intellectuel ou artistique) en dévoilant la multitude d’éléments qui influencent ce " talent " et en expliquant tout ce que les neurosciences n’ont jamais réellement prouvé.

- " Et l’évolution créa la femme " de Pascal Picq : l’auteur bouscule de nombreuses idées reçues selon lesquelles la domination de l’homme sur la femme est une fatalité évolutive.

D’autres articles à lire sur le blog

- 3 conseils pour être plus aligné·e

- Comment quitter les réseaux sociaux et les remplacer

- Désencombrer son mental